設立登記申請するときに必要だった書類まとめ – 1人株式会社ブログ

1人株式会社(株主1人・取締役1人の会社)を設立するときに必要だった書類について書き留めておきます。

これから登記申請する人の参考になれば幸いです。

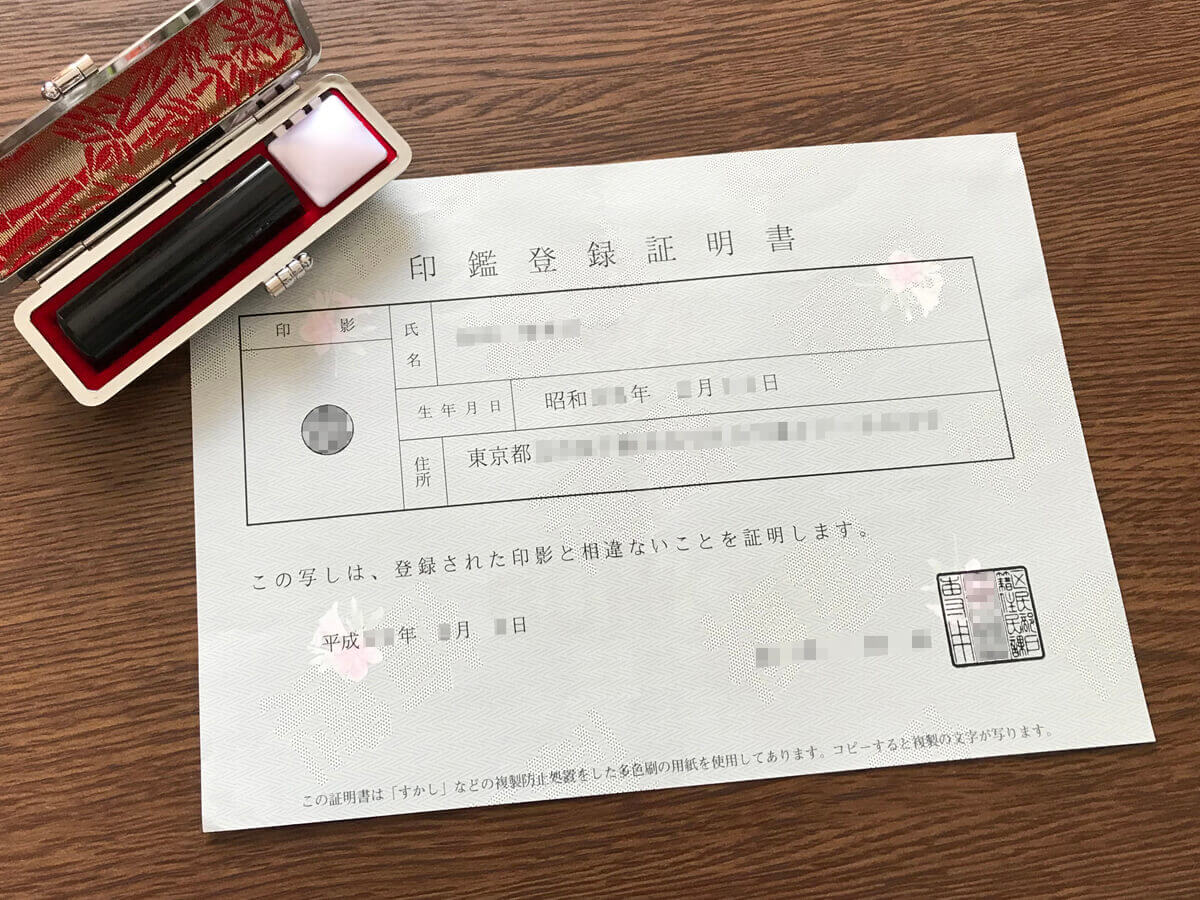

印鑑登録証明書を取得×2通

設立するときに印鑑登録証明書が2通必要だったので、区役所まで取得しに行きました。

取得したら、印鑑登録証明書の住所を確認!書類に自分の住所を書くときは、印鑑登録証明書の住所通りに記載しないとダメらしいです。

一字一句間違いないように記載しましよ。

会社の印鑑「代表印」を購入

設立するときに会社の「代表印」が必要だったので、ネット通販で購入しました。

僕が購入したのは、起業応援3本セット。

代表印のほかに、設立したあと直ぐに使う「角印」と「銀行印」も一緒に購入しておきました。

角印は領収書などに、銀行印は法人口座を開設するときに使います。

定款の作成と認証手続き

定款(会社のルールブック)を作成して、行政書士さんに認証手続きをお願いしました。

おそらく、設立するときに最も煩雑なのが定款作成~認証手続きです。

自分で定款認証の手続きをするよりも、行政書士に丸投げした方が確実で費用もかからないと思います。

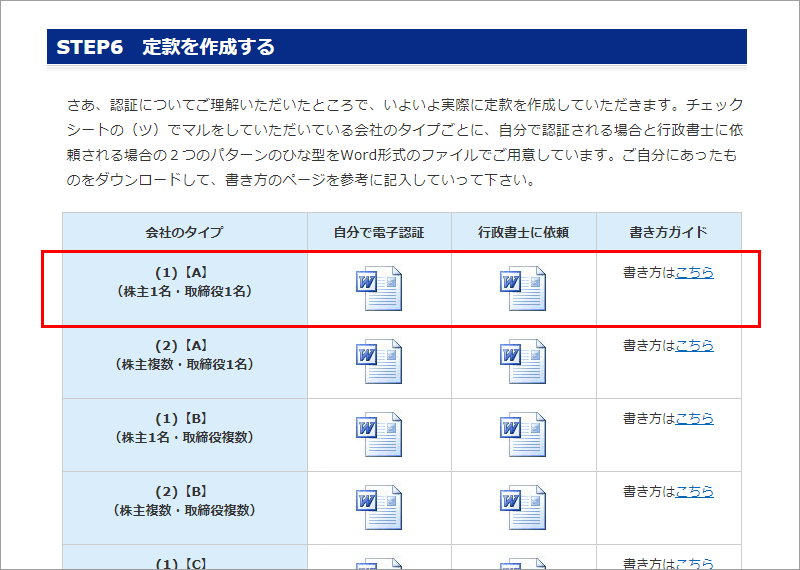

ネット上のひな形を利用して定款を作成

僕のような素人が一から定款を作成するのは無理なので、シンプルなひな形を探して作成しました。

利用させてもらったのは、トラスティルさんの株主1名・取締役1名の定款ひな形(Wordファイル)。

僕は「行政書士に依頼」の方をダウンロードして書き換えました。

ひな形を書き換えるだけだと設立したあと困ると思ったのでプリントアウトして勉強しました。

僕のメモ:定款の勉強で分かったこと

商号

既に他社が使っている商号(社名)でも住所さえ異なっていれば使用できる。ただし、設立後トラブルになる可能性があるので大手企業と同じ名前や近所に似たような名前の会社・お店がある場合は避けた方が無難。本店の所在地

本店の所在地を最小行政区画までにとどめると、最小行政区画内での移転は定款の変更が不要。例えば、「当会社は、本店を東京都千代田区に置く」と記載した場合、将来千代田区内での移転は定款の変更が不要。発行可能株式総数

会社が将来発行できる株式の上限値。例えば、設立時の資本金が100万円で一株1万円だとしたら、100株発行している状態。この資本金を増やす時(=新しい株式を発行する時)は、発行可能株式総数(1000株だったら1000万円)までしか増やせない。取締役の任期

取締役の任期は最長で10年。継続する場合は、登記申請(重任)の手続きをすること。ずっと先のことだけど忘れないように。事業年度

事業年度の末日が決算期。例えば、事業年度を「4月1日から翌年3月末日まで」にすると、3月が決算期になる。僕の場合は、6月に設立して3月を決算期にしたので、設立初年度は6月から3月末日までの7カ月間を計算して税金を申告。翌年度以降は4月1日から3月末日までの12か月間を計算して税金を申告する。

発起人の氏名及び住所

印鑑登録証明書に記載されている住所のとおりに記載すること。例えば、印鑑登録証明書に「1丁目20番3号」と記載されいてるのに、「1-20-3」と記載するのはダメ。発起人について

発起人は、会社設立を企画して手続きをする人(出資したり、定款を作成したり、法務局に行ったりする人)。

設立後は出資した金額に応じて株式が発行され株主になる。設立時の取締役(会社を経営していく人)を選任するのも発起人。

1人株式会社を設立する場合は、自分(発起人)が自分(取締役)を選任するので微妙な感じだけど、そういうことになってる。

定款を認証してもらう = 法的効力を持つ定款にする

定款を作成したら、公証役場で認証してもらう必要があります。

公証役場には、「公証人」と呼ばれる法律の専門家がいて、その公証人に認証してもらうことで法的効力を持つ定款になります。

僕のメモ:定款の認証が必要な理由

出資者と経営者で争いが起きたとき、認証済み定款の記載内容をもとにして解決するのが一般的。

例えば、争いになりそうだからって自分の都合の良いように定款を書き換えたらズルいよね。公証役場に保存されている認証済み定款と違うので書き換えたらバレるよって話。

認証してもらうには現在2つの方法がある

- 通常の定款(紙)

- 電子の定款(PDFファイル)

紙の定款で認証してもらう場合は、認証手数料52000円のほかに収入印紙代として4万円がかかります。一方電子定款で認証してもらう場合は、認証手数料52000円のみで収入印紙代4万円がかかりません。

ただし、電子定款は単純にWordファイルをPDFファイルに変換するだけでなく、専用のソフトや機器が必要になります。

一から揃えるとなると収入印紙代4万円以上の費用がかかってしまうため、現実的には紙の定款に印紙を貼るか、もしくは行政書士に電子定款を作成してもらうかです。

定款認証は行政書士に丸投げが安くて確実

僕は電子定款の作成と公証役場での認証手続きを行政書士さんに任せました。丸投げしても収入印紙代の半額以下で済みましたよ。

- 紙の定款の場合:52000円 + 収入印紙代40000円

- 電子定款の場合:52000円 + 行政書士代18144円

お願いしたのは、ひな形を利用させてもらったトラスティルさん。近所の行政書士事務所より1万円以上も安価だったし、公証役場での認証手続きを無料で代行してくれました。

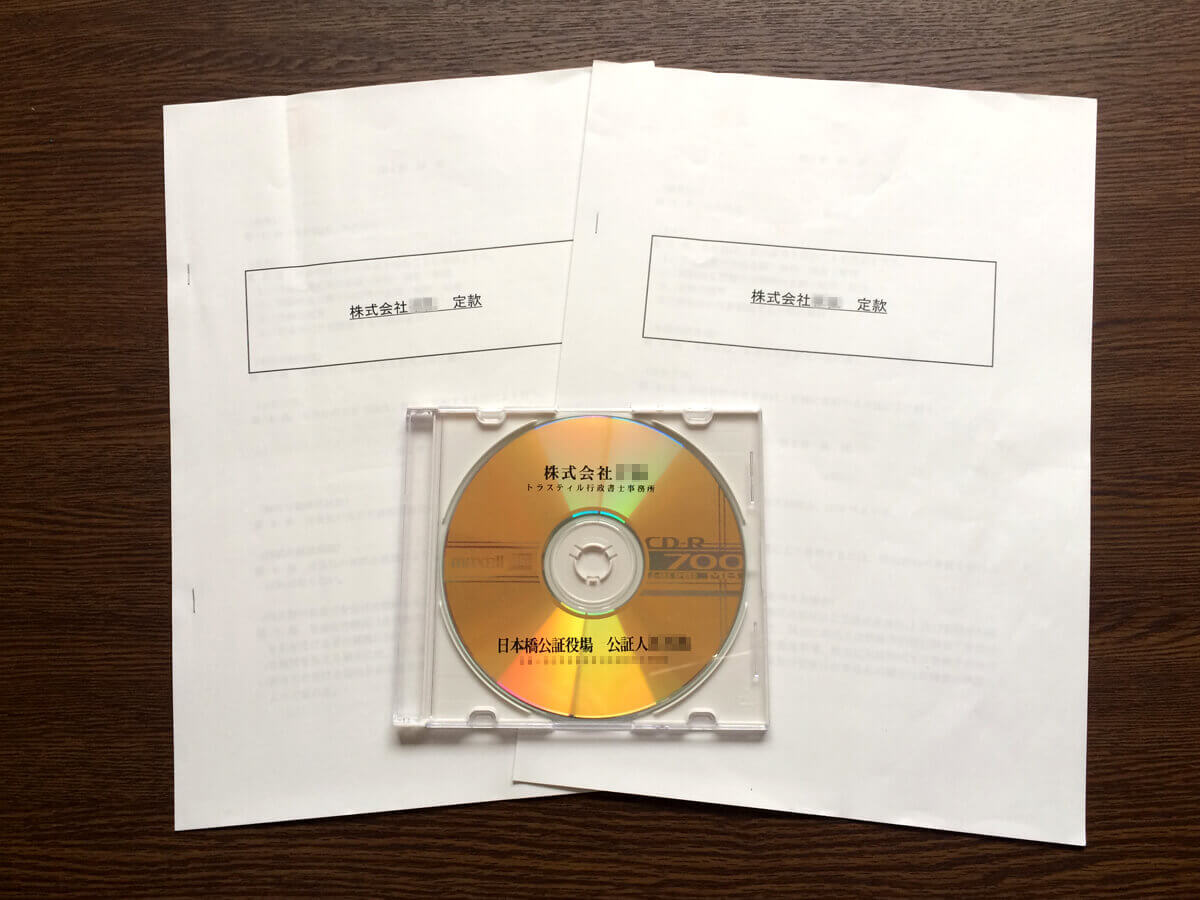

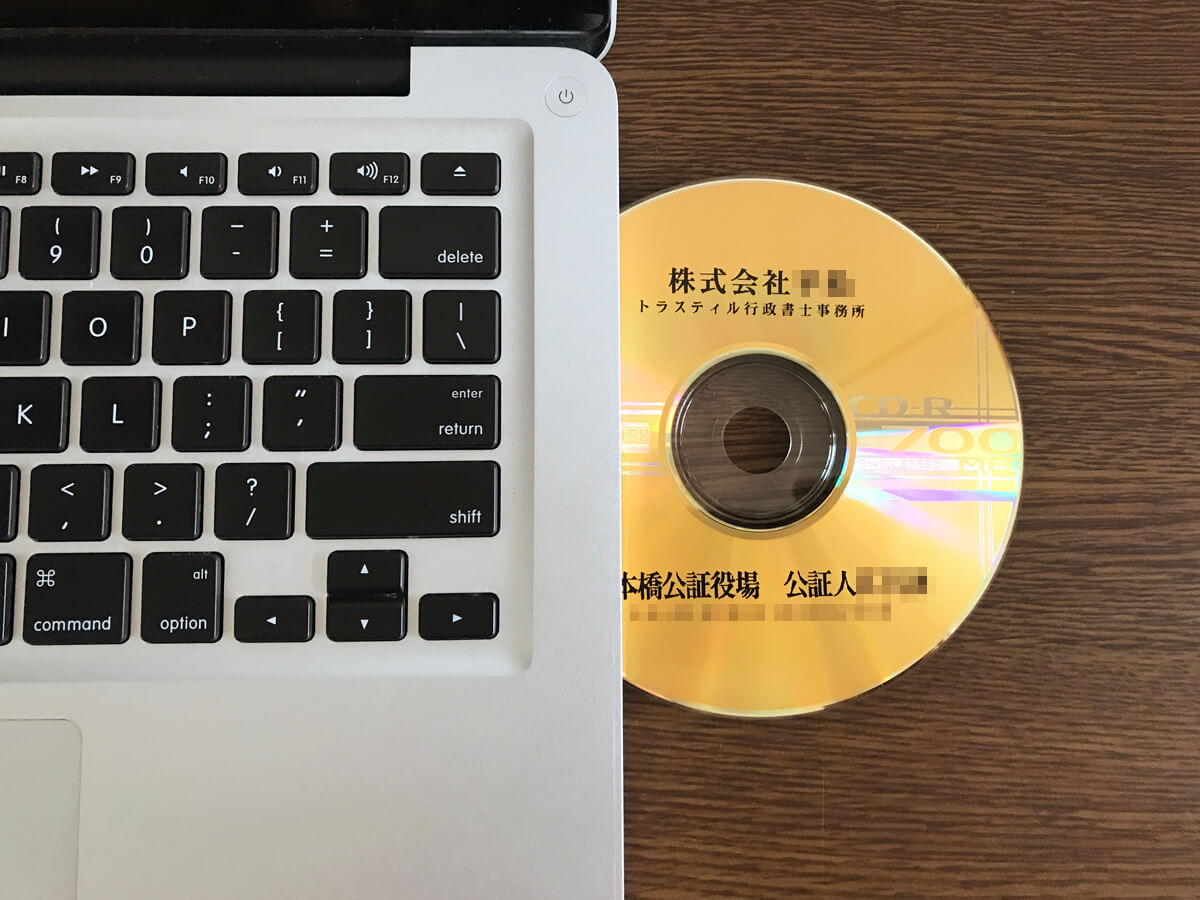

僕のメモ:認証済み電子定款が届くまでの流れ

行政書士さんとのやり取りはメールだけ。5日後には認証済みの電子定款が届いた。

申込フォームに名前や住所、メールアドレスを入力して、作成した定款(Wordファイル)を送信。

送信後、行政書士さんから料金と振込先か返信されてきた。指定の振込先に料金を支払って、本人確認書類(運転免許証)と印鑑登録証明書の画像をメールに添付して送信。

送信後、行政書士さんから認証手続きの委任状と返信用封筒(レターパック)が郵送されてきた。委任状と印鑑登録証明書をレターパックに入れて送付。

送付後、行政書士さんから定款の認証手続き完了及び発送連絡がきた。届いた荷物を確認。

認証済み電子定款(CD)のほかに謄本が2部同梱されていた。

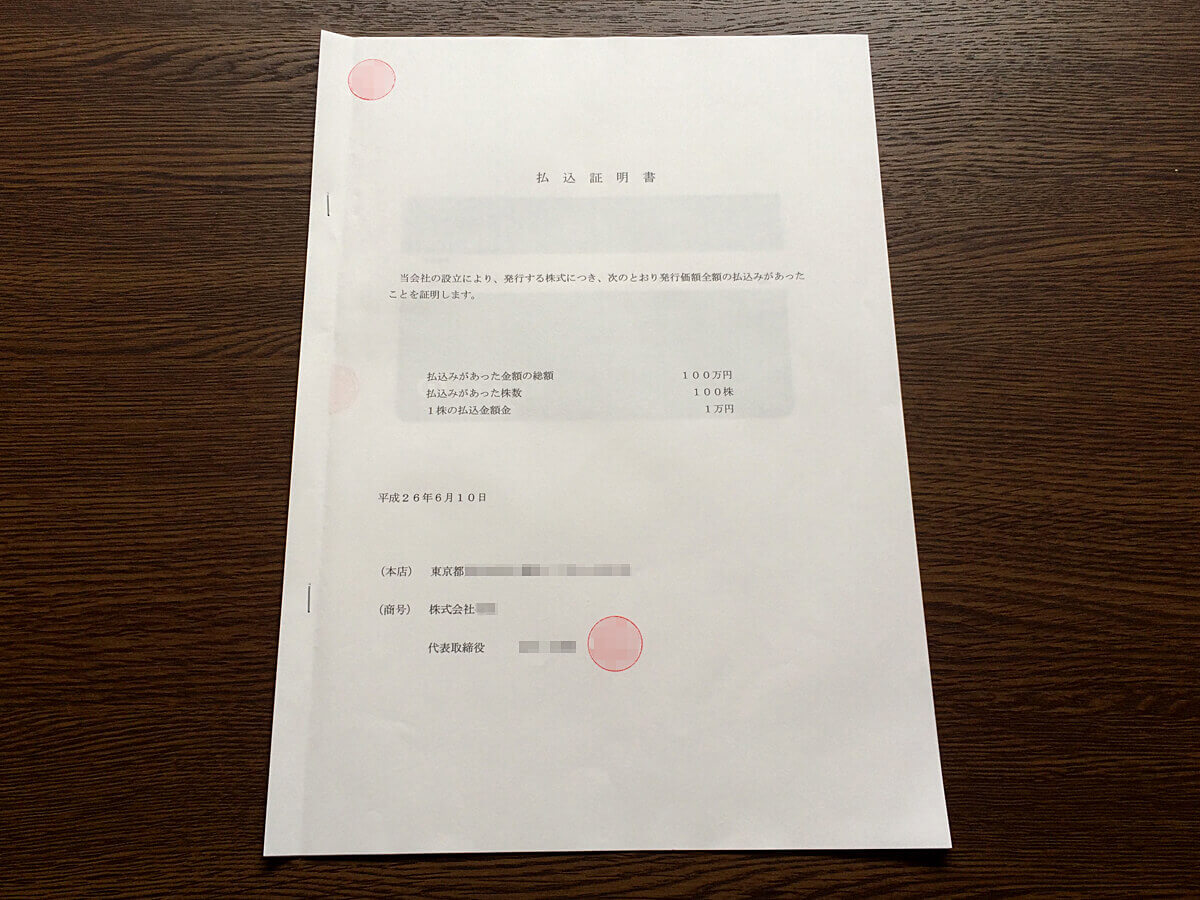

払込証明書を作成

資本金を自分の銀行口座に振込んで、払込証明書を作成(通帳のコピーを添付)しました。

僕のメモ:払込みで留意したこと

払込む銀行口座

払込みに使う銀行口座は発起人名義(自分)の個人口座。最近はネット銀行でも良いみたいど、通帳のある銀行口座に払込めば間違いない。払込むのは定款認証後

記帳されているお金が間違いなく資本金であることを証明するために定款認証後に振込むこと。残高は資本金にできない

残高が30万円あって70万円を振込んでも払込んだ証明にならない。資本金が100万円なら100万円を振込むこと。預入れではなく振込む

預け入れだと名前が記帳されないので払込んだ証明にならない。自分の名前が記帳されるように振込むこと。

払込証明書の作成は簡単

ひな形を設立する会社の情報に書き換えて、会社の代表印を押しただけ。

捨印は必須ではないみたいだけど、提出先は法務局だし、書類訂正に使うというハッキリした使用目的があるので押しました。

僕のメモ:捨印はむやみに押しちゃダメ

捨印とは、極端に言うと「訂正権を相手方に委ねる」もの。お互いの手間の省略という側面もあるけど、信用できる相手でない限り捨印を押すのは危険。

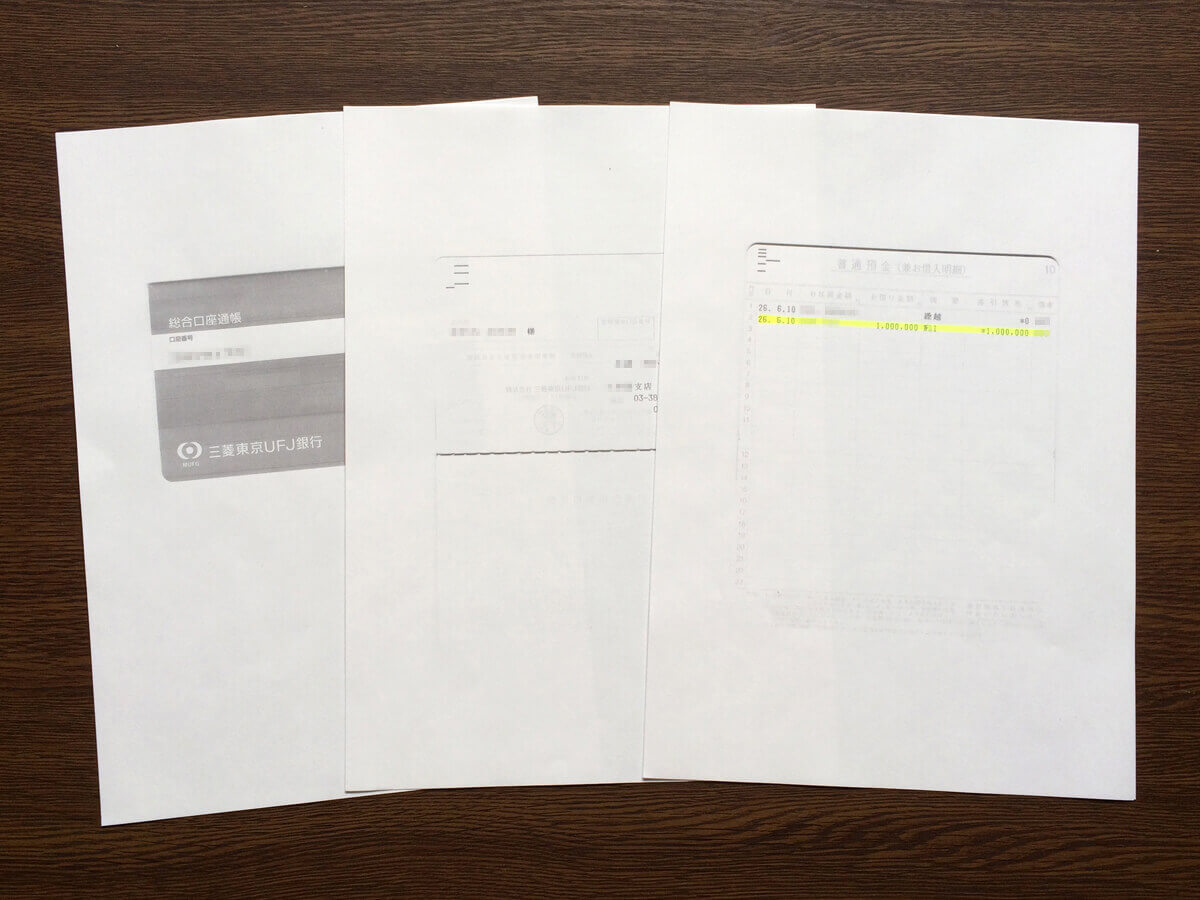

添付した通帳のコピー

- 通帳の表紙

- 通帳の裏表紙(開いて1ページ目)

- 資本金が記帳されているページ

資本金であることが分かりやすいように、「入金日・金額・名前」の1行を蛍光ペンでマークしました。

製本(綴じ方)の順番

- 払込証明書

- 通帳の表紙

- 通帳の裏表紙(開いて1ページ目)

- 資本金が記帳されているページ

各ページのつづり目には、差し替えや抜き取り防止のため代表印で契印しました。

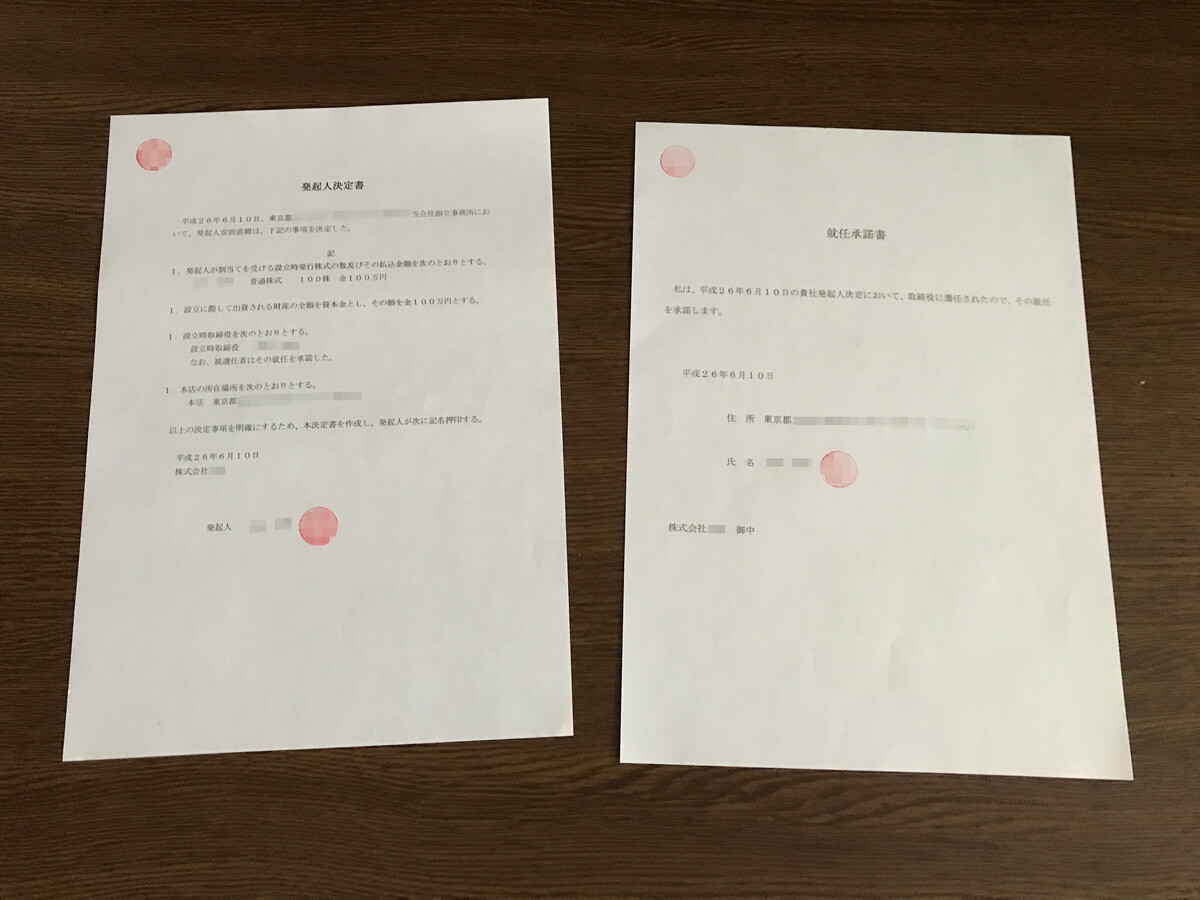

発起人決定書と就任承諾書を作成

1人株式会社「株主1人・取締役1人」なので、発起人決定書と就任承諾書を作成しました。

発起人決定書の作成は簡単

ひな形を設立する会社の情報に書き換えて、実印を押しただけ。日付は払込証明書の日付と同じにしました。

僕のメモ:さっきも書いたけど発起人について

発起人は、会社設立を企画して手続きをする人(出資したり、定款を作成したり、法務局に行ったりする人)。設立後は出資した金額に応じて株式が発行され株主になる。

設立時の取締役(会社を経営していく人)を選任するのも発起人。

設立時の取締役に選任された人は、「就任承諾書」をもって就任を承諾します。

就任承諾書の作成は簡単

ひな形を印鑑登録証明書に記載されている住所に書き換えて、実印を押しただけ。日付は払込証明書の日付と同じにしました。

僕のメモ:さっきも書いたけど選任について

1人株式会社を設立する場合は、自分(発起人)が自分(取締役)を選任するので微妙な感じだけど、そういうことになってる。

承諾書が必要みたいです。

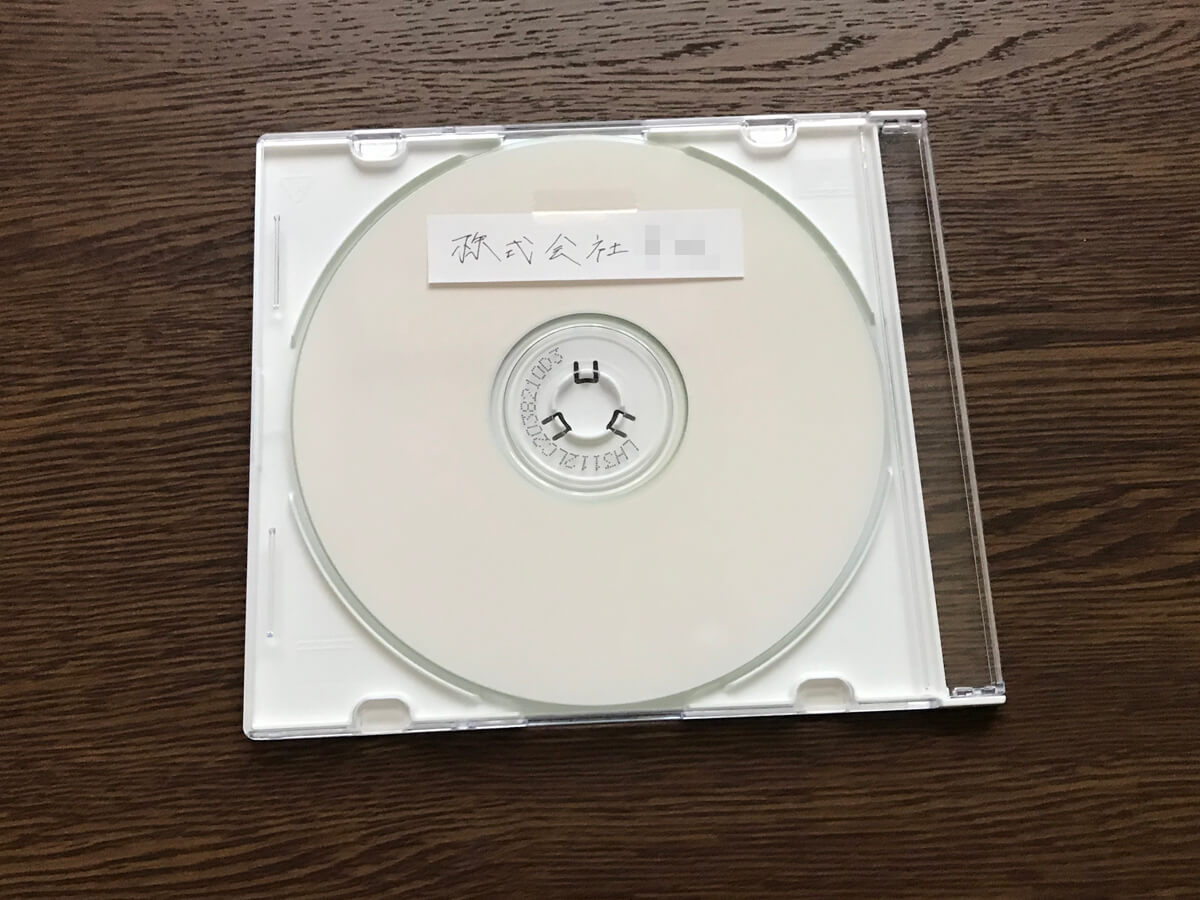

登記すべき事項(CD)を作成

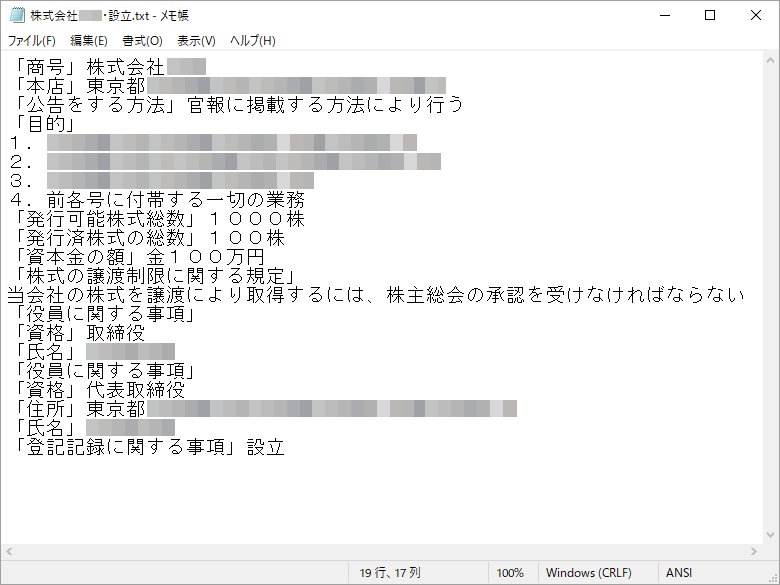

Windowsのメモ帳ソフトで登記すべき事項を作成して、電子定款と一緒にCDに書き込みました。

僕のメモ:登記すべき事項とは

法務局のコンピュータに設立する会社の情報を登録してもらうための書類。

設立後に登記事項証明書(登記簿謄本)を取得すると、登記すべき事項の内容が記載さている。

メモ帳ソフトの文字フォントと文字コード

法務省の電磁的記録媒体の提出を参考にしました。

- 文字フォントは「MSゴシック」を使用

- 日本語はもちろん英数字・記号すべて「全角」で入力

- ファイル名は「会社名・設立.txt」として保存

- 文字コードは「シフトJIS」で保存

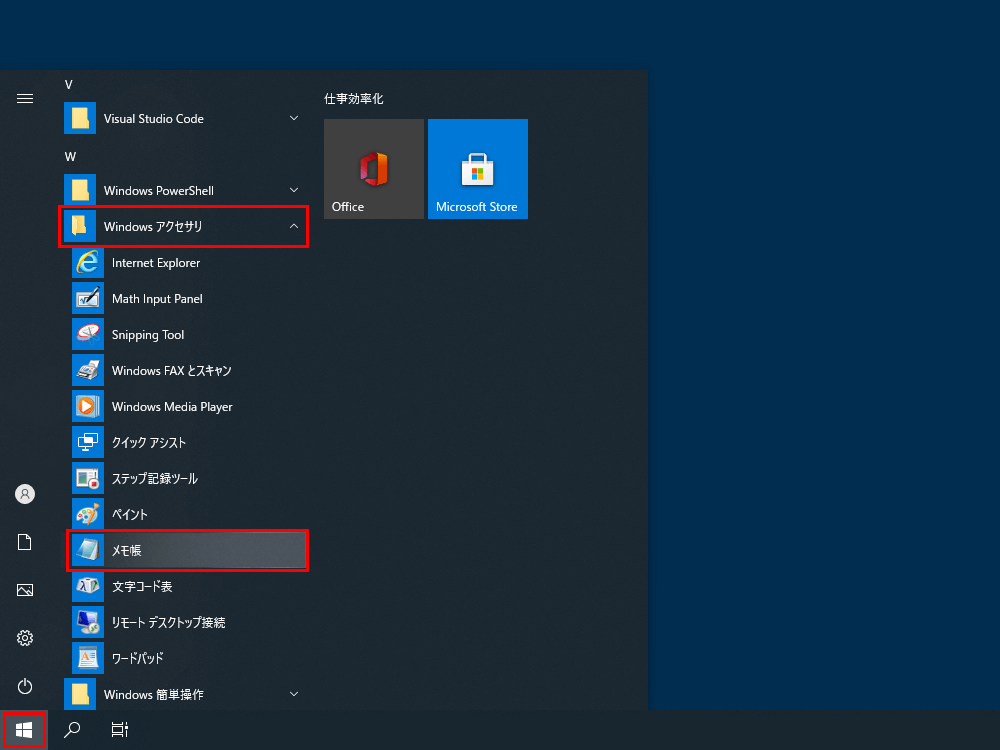

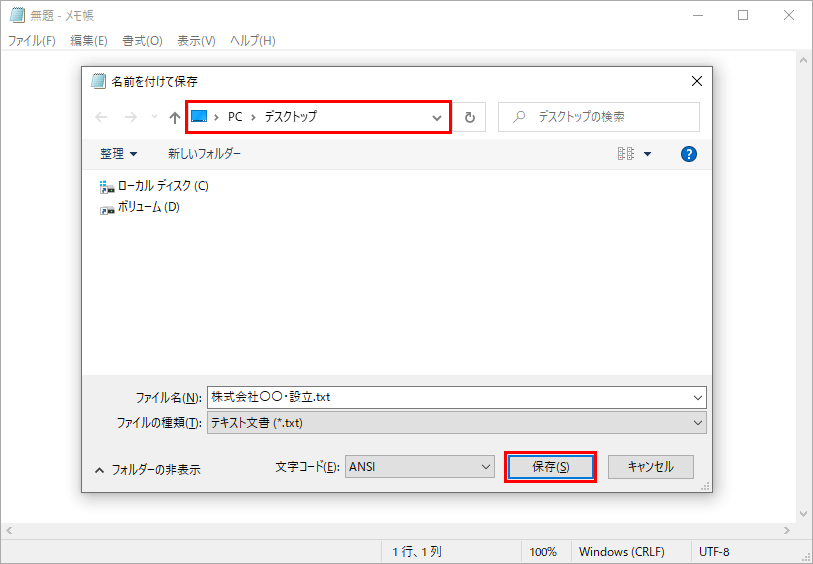

僕のメモ:メモ帳ソフトの設定・保存方法(スクショ付)

メモ帳を起動する

Wnidowsマーク > Windowsアクセサリ > メモ帳をクリック。

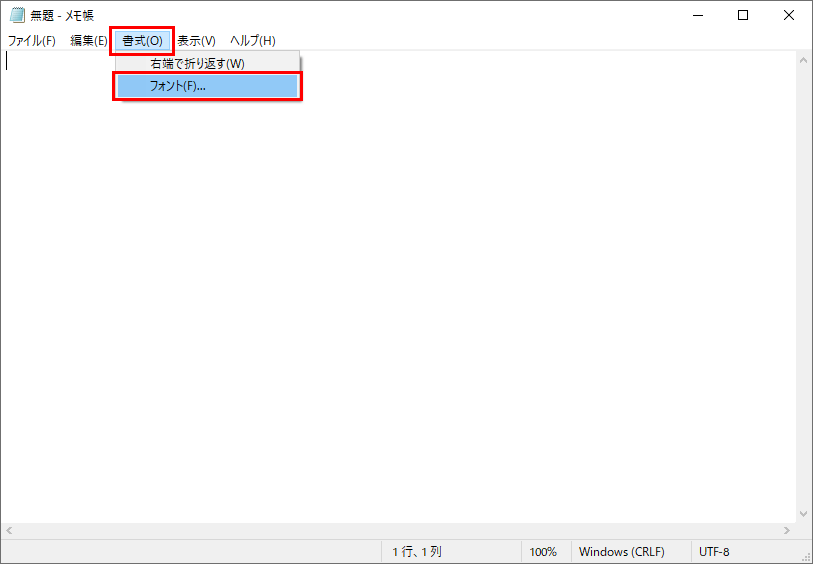

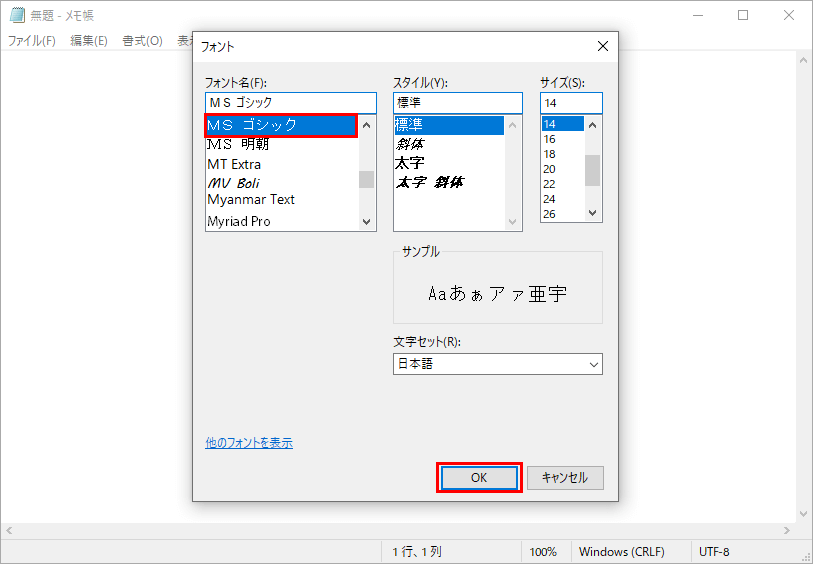

文字フォントをMSゴシックにする

書式 > フォントをクリック。

MSゴシックを選択して、「OK」をクリック。

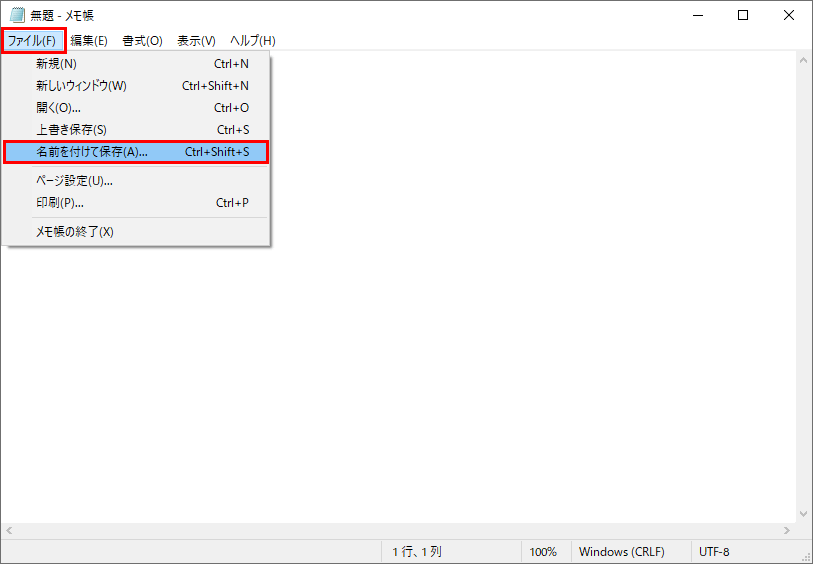

文字コードをシフトJISにして保存

「ファイル」 > 「名前を付けて保存」をクリック。

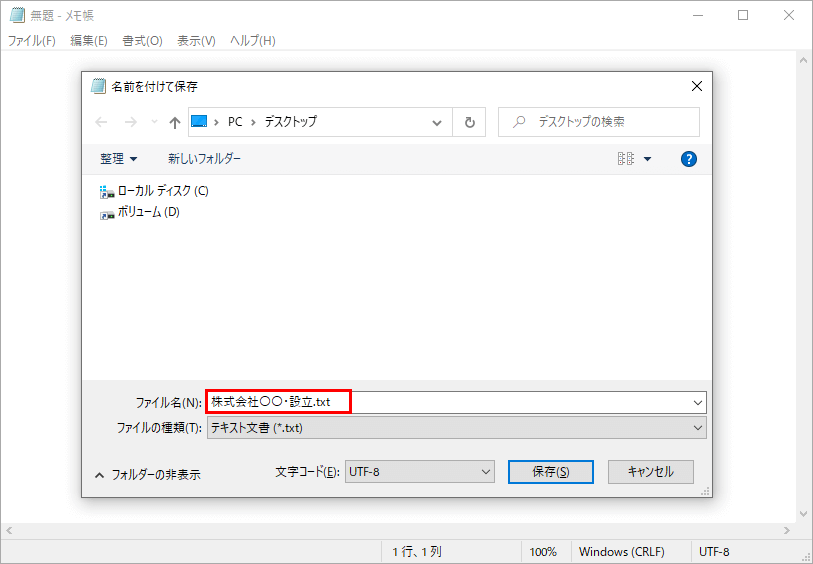

ファイル名:「会社名・設立.txt」を入力。

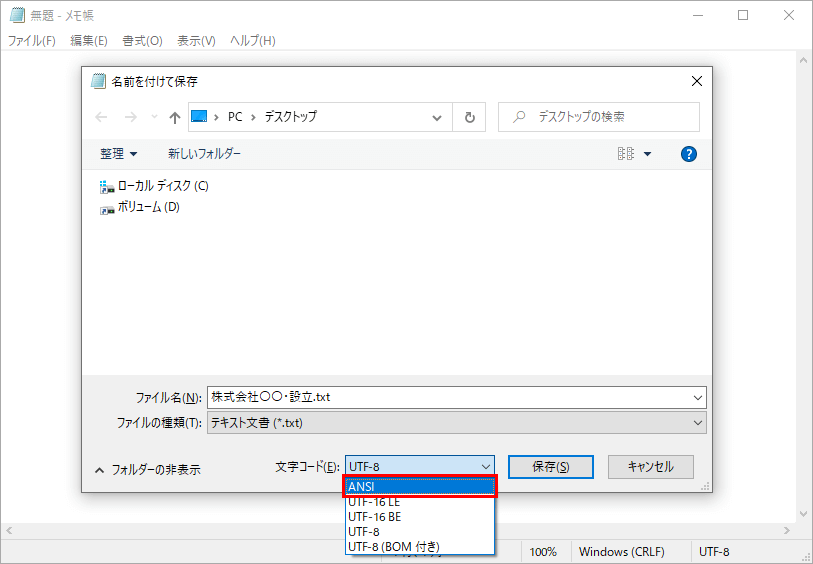

文字コード:「ANSI」をクリック。

※Windowsでは、ANSIがシフトJIS。

保存先をデスクトップにして、「保存」をクリック。

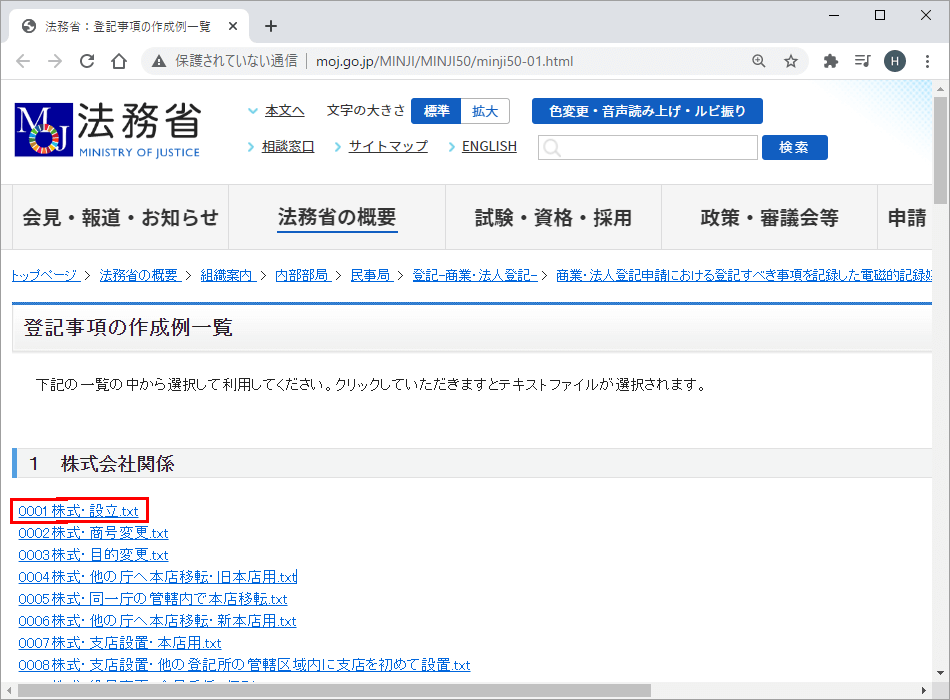

登記すべき事項の内容

法務省の登記事項の作成例一覧を参考にしました。

僕が参考にしたのは、「0001株式・設立.txt」です。

商号や目的、株式の譲渡制限などは定款のとおりに。役員の住所や氏名は、印鑑登録証明書のとおりに。

日本語・英数字・記号すべて全角で入力しました。

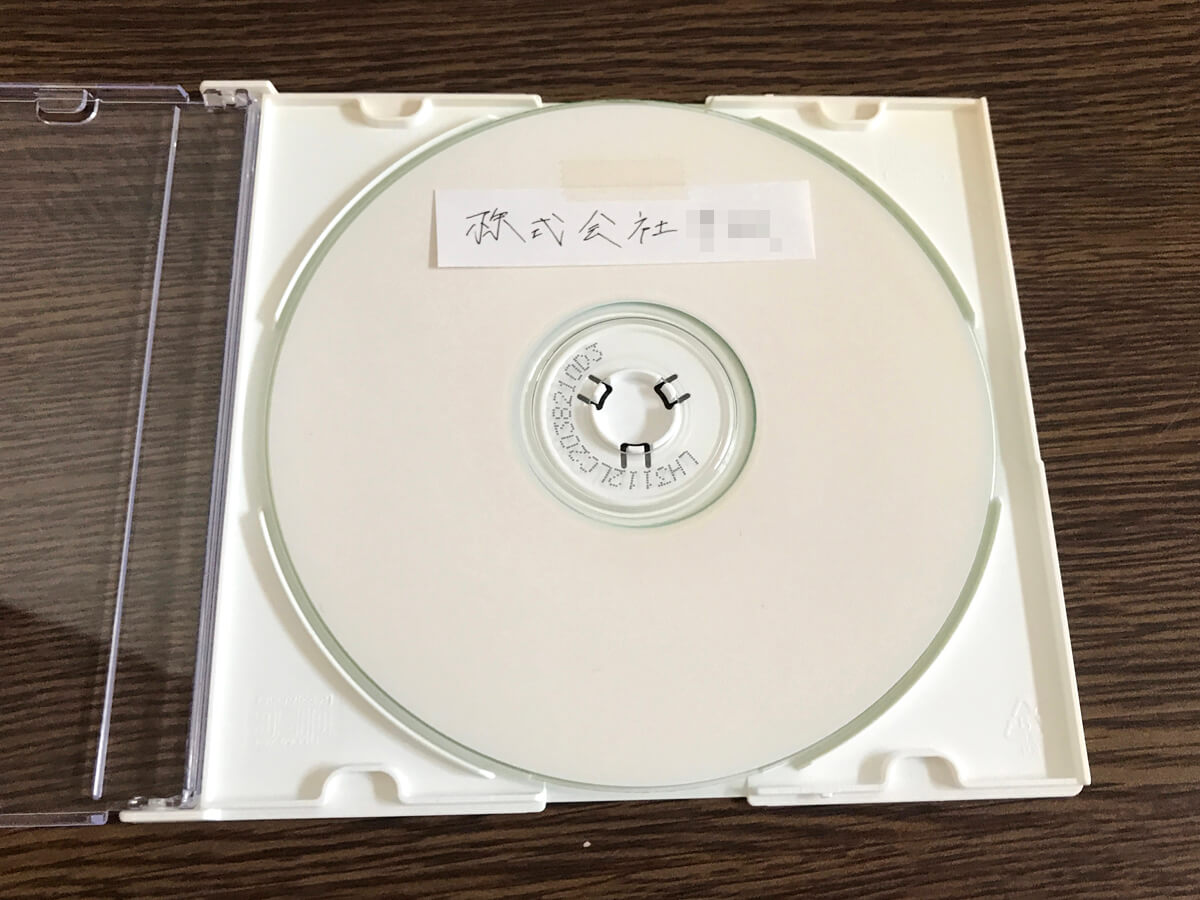

CDに書き込んで盤面に会社名を記載

新しいCDを用意して、行政書士さんから届いた電子定款と作成した登記すべき事項を書き込みました。

僕のメモ:新しいCDへの書き込み手順(スクショ付)

-

電子定款をコピーする

行政書士さんから届いたCDをドライブに挿入。

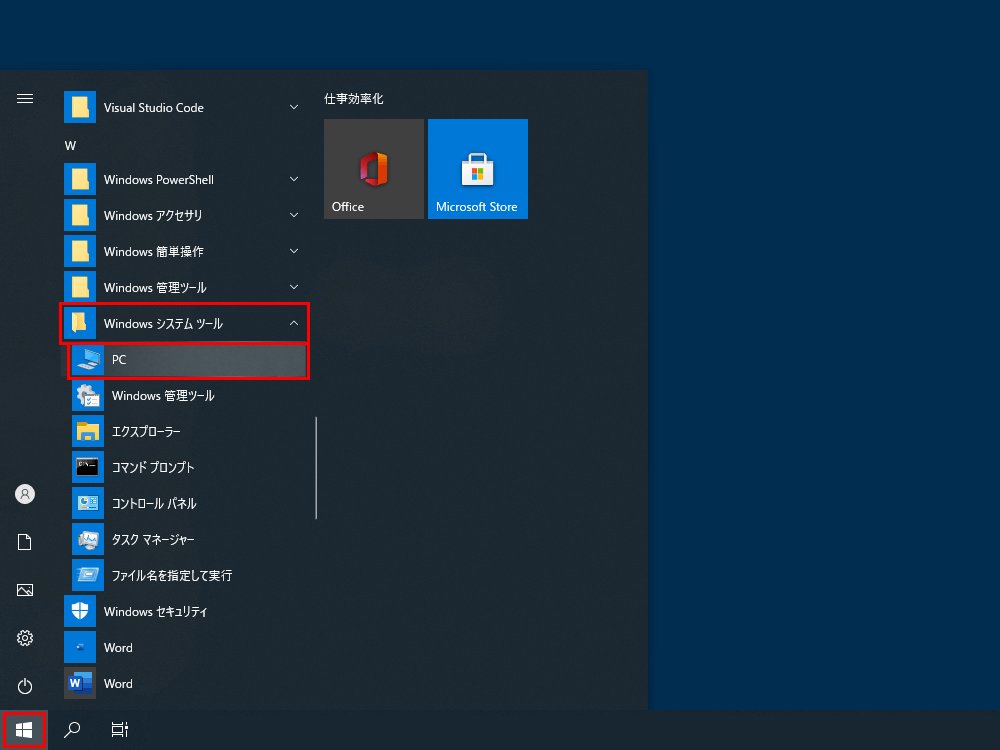

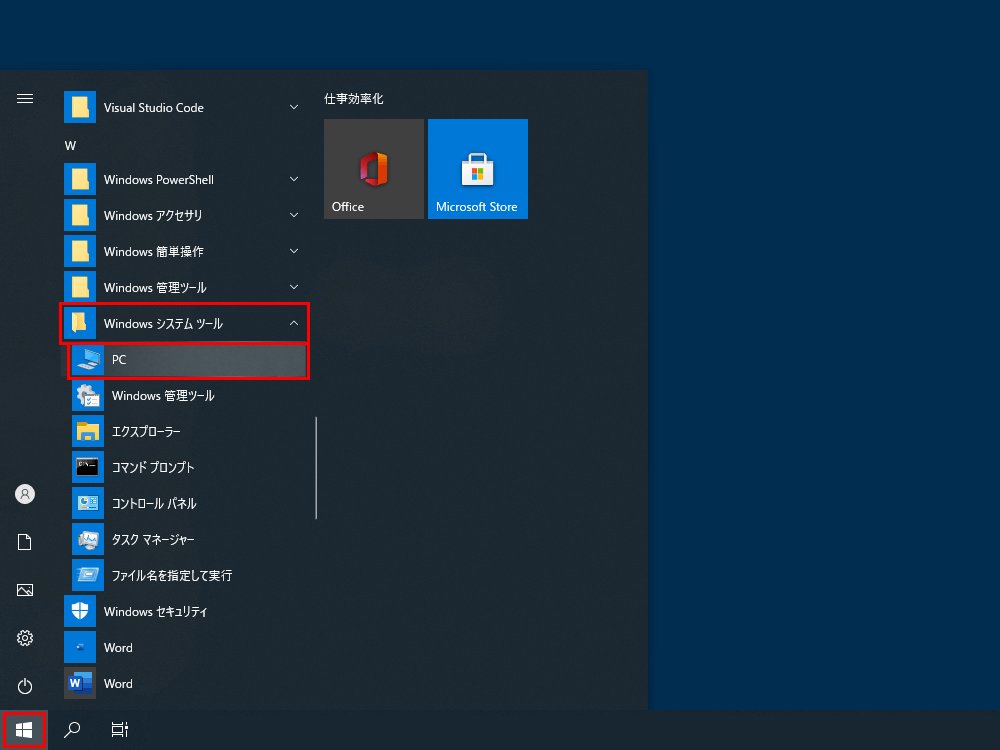

「Wnidowsマーク」 > 「Windowsシステムツール」 > 「PC」をクリック。

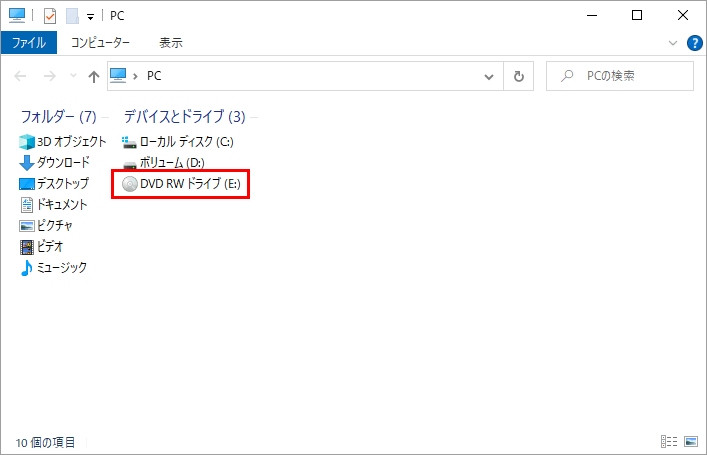

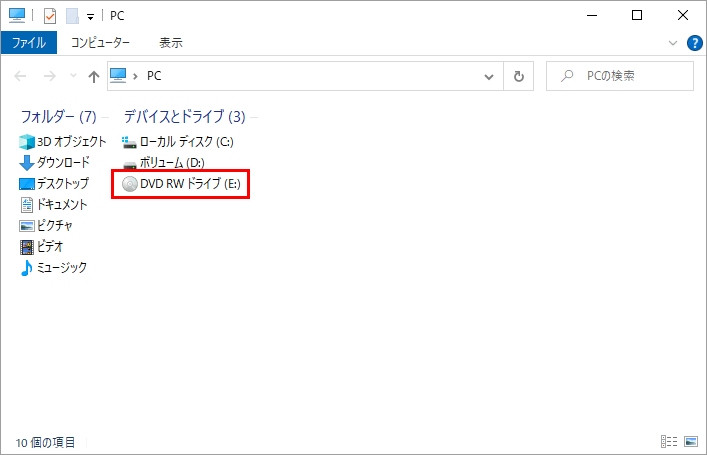

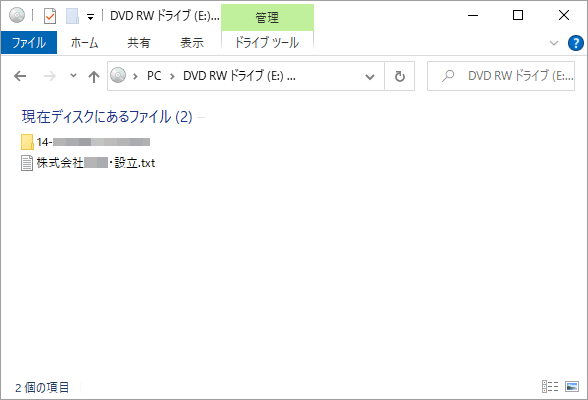

「DVD RWドライブ」をダブルクリック。

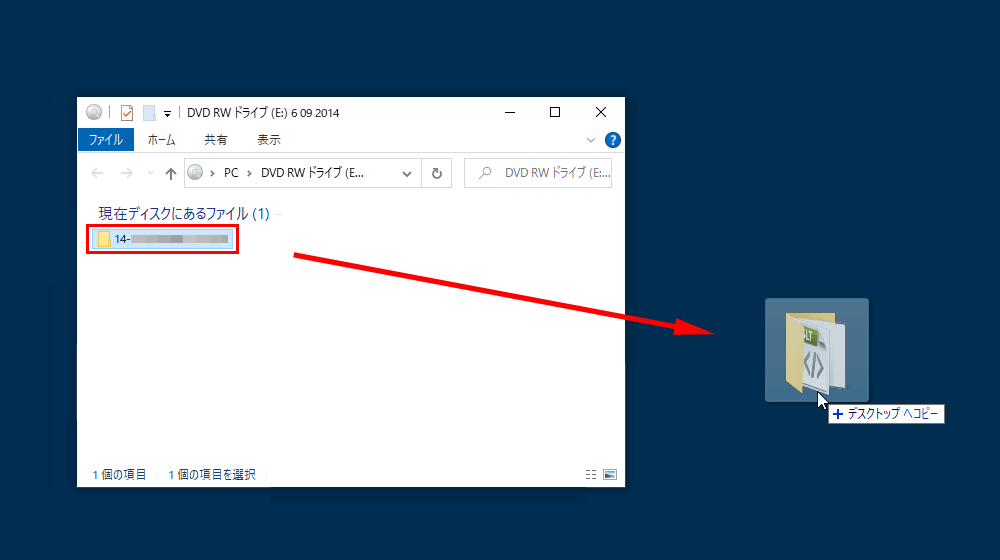

「電子定款のフォルダ(数字の羅列)」をデスクトップへコピー。

-

新しいCDに書き込む

新しいCDをドライブに挿入。

「Wnidowsマーク」 > 「Windowsシステムツール」 > 「PC」をクリック。

「DVD RWドライブ」をダブルクリック。

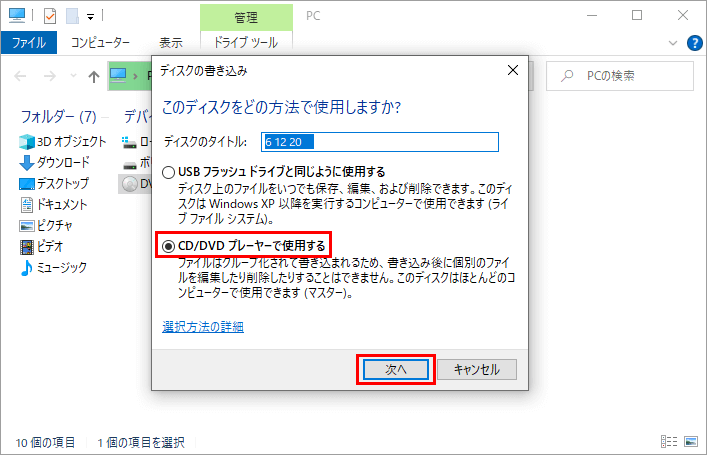

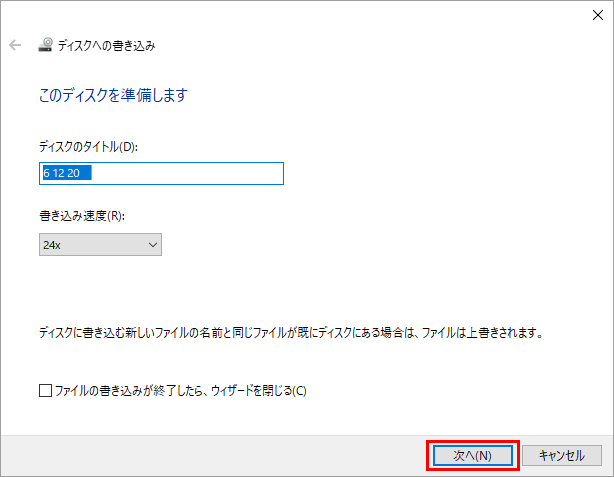

ディスクのタイトルが数字(おそらく日付)になっているけど、そのまま変更しなくて大丈夫。

「CD/DVDプレイヤーで使用する」を選択して、「次へ」をクリック。

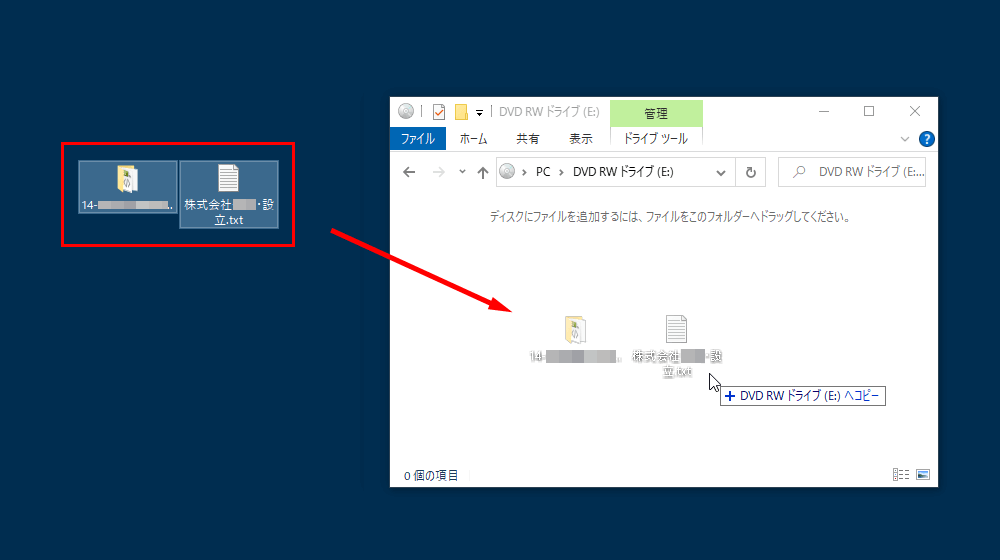

コピーした「電子定款のフォルダ(数字の羅列)」と作成した「登記すべき事項のファイル」をDVD RWドライブへコピー。

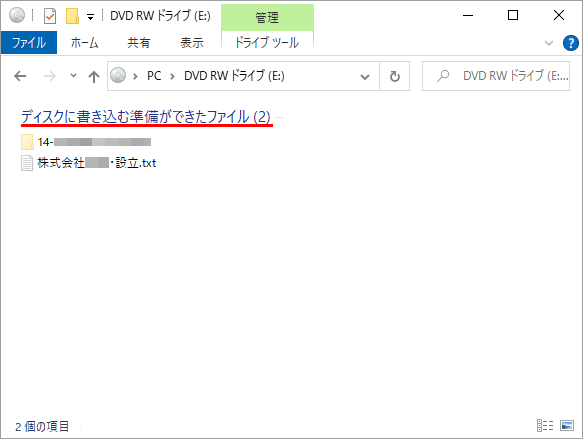

「ディスクに書き込む準備ができたファイル(2)」が表示される。

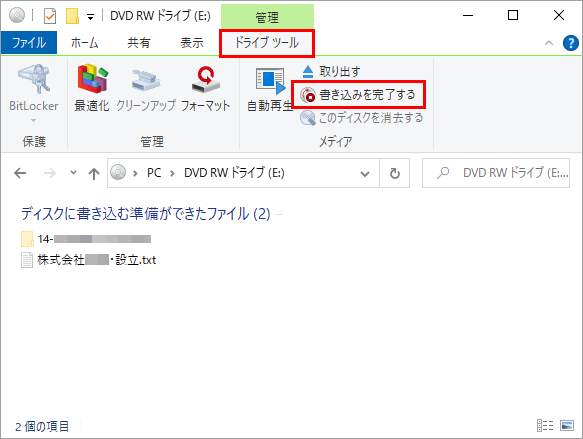

「ドライブツール」 > 「書き込みを完了する」をクリック。

「次へ」をクリック。

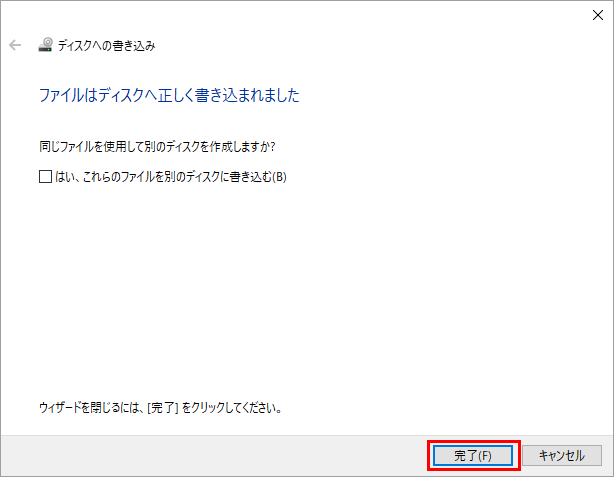

「完了」をクリック。

書き込み完了です。再度挿入して、きちんと書き込まれているか確認。

-

CDの盤面に会社名を記載

コピー用紙に会社名を記載してセロテープで留めておく。盤面に直接マジックで会社名を記載しても大丈夫だと思う。

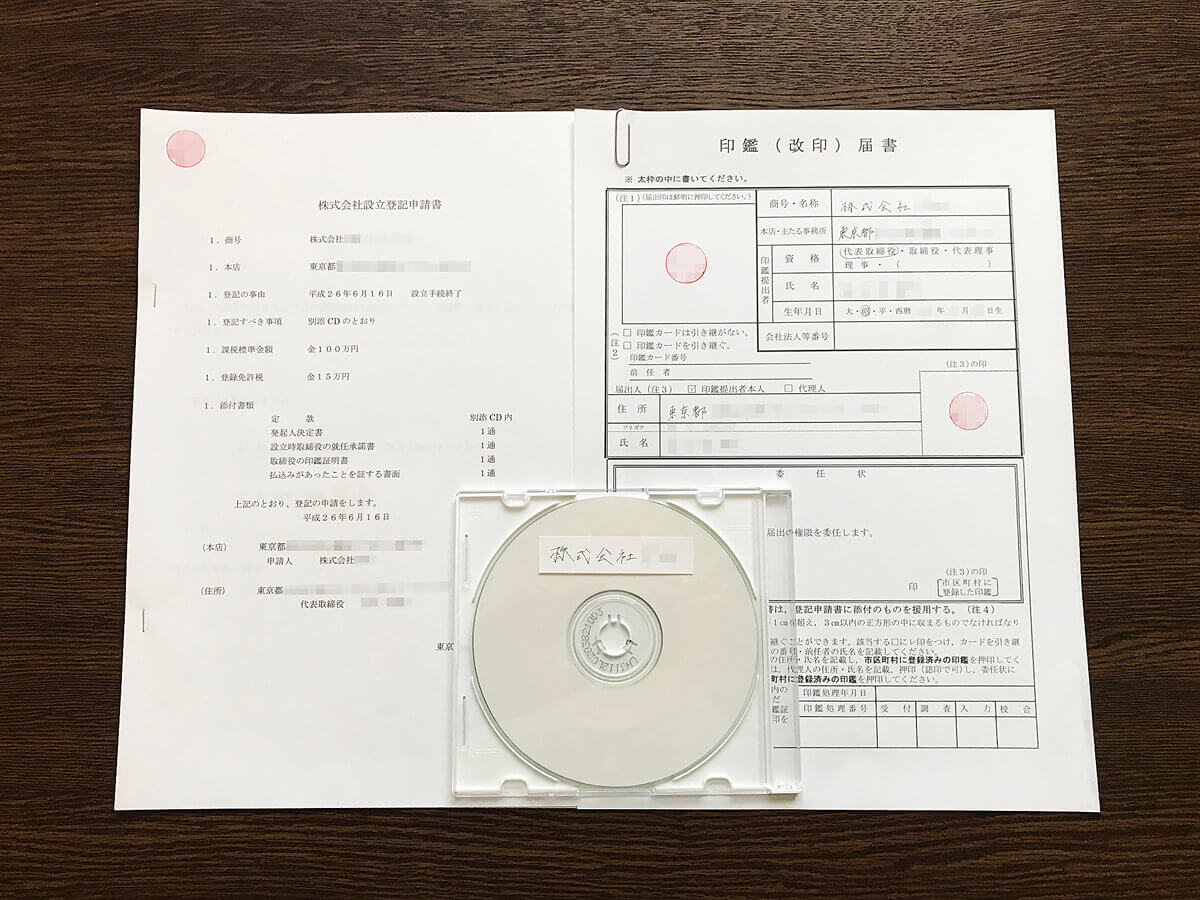

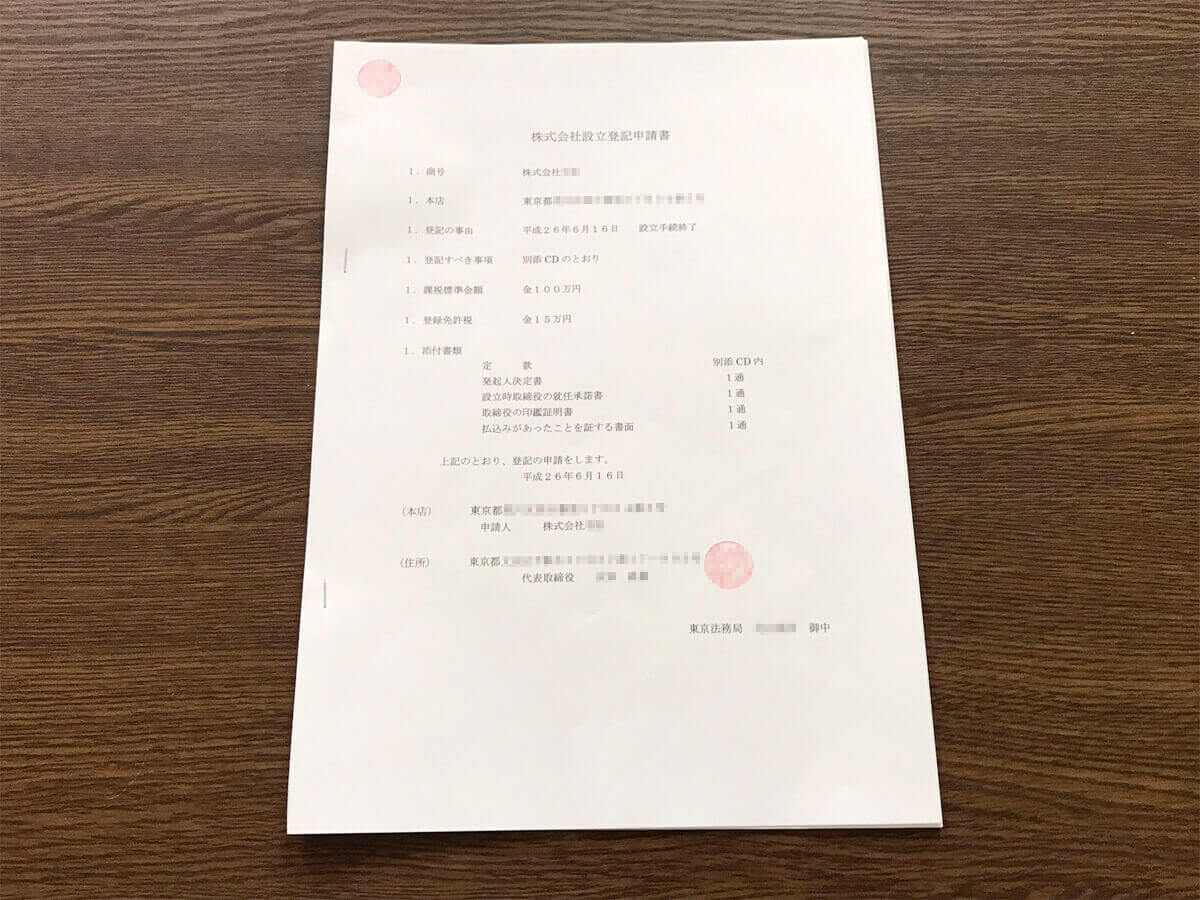

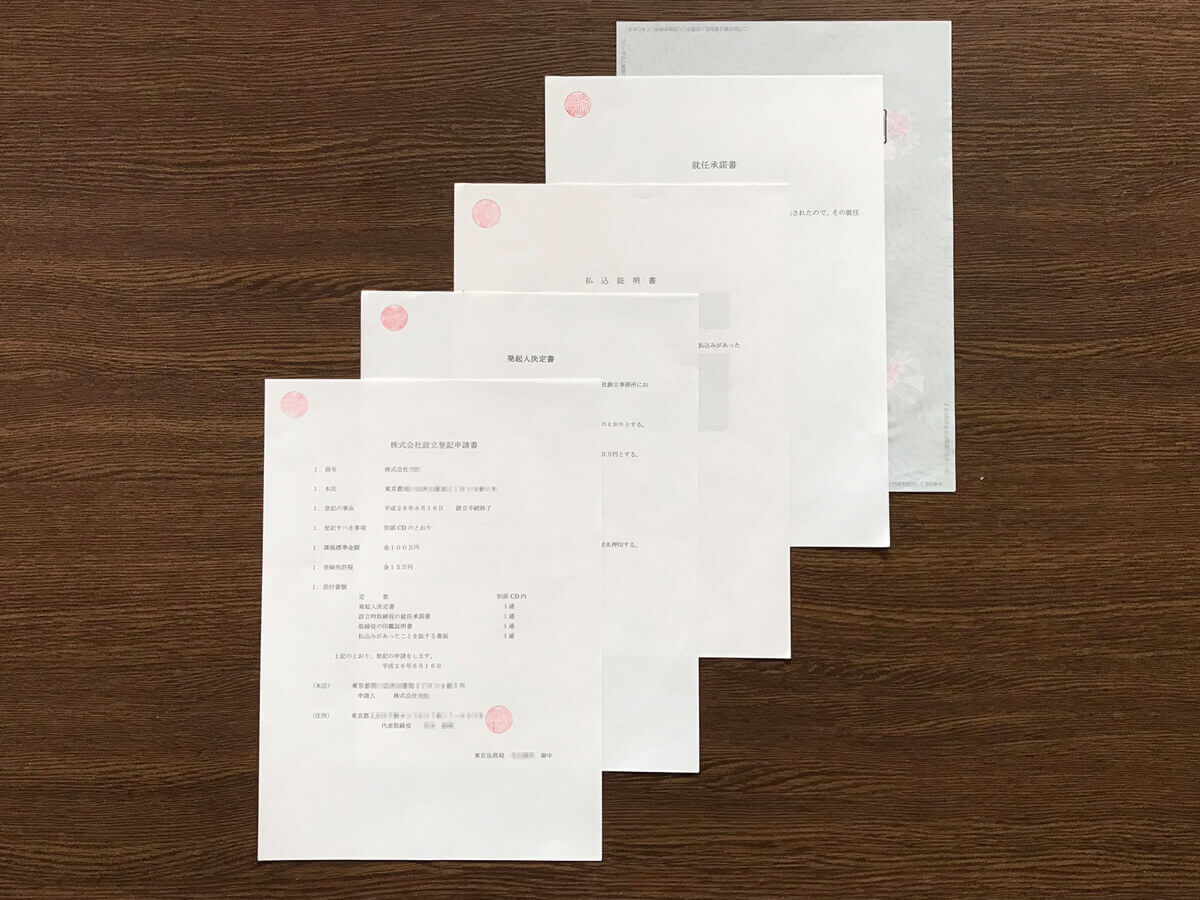

設立登記申請書を作成して製本

表紙となる設立登記申請書を作成して製本しました。

設立登記申請書の作成は簡単

ひな形を設立する会社の情報に書き換えて、日付は法務局に行く日(実際に登記申請を行う日)にしました。

僕のメモ:設立登記申請書の作成で留意したこと

設立登記申請書に押すのは会社の代表印

僕は実印を押していることに気づかず、法務局で訂正するという忘れられない体験をした。設立登記申請書に押すのは会社の代表印。申請先は本店所在地を管轄する法務局

管轄のご案内:法務局登録免許税は15万円(資本金が約2,140万円未満の場合)

法務局で登記申請するときに15万円分の収入印紙を購入して納付する。

製本(綴じ方)の順番

- 設立登記申請書

- 発起人決定書

- 払込証明書

- 就任承諾書

綴じ方は、左側2箇所をホチキス留めです。

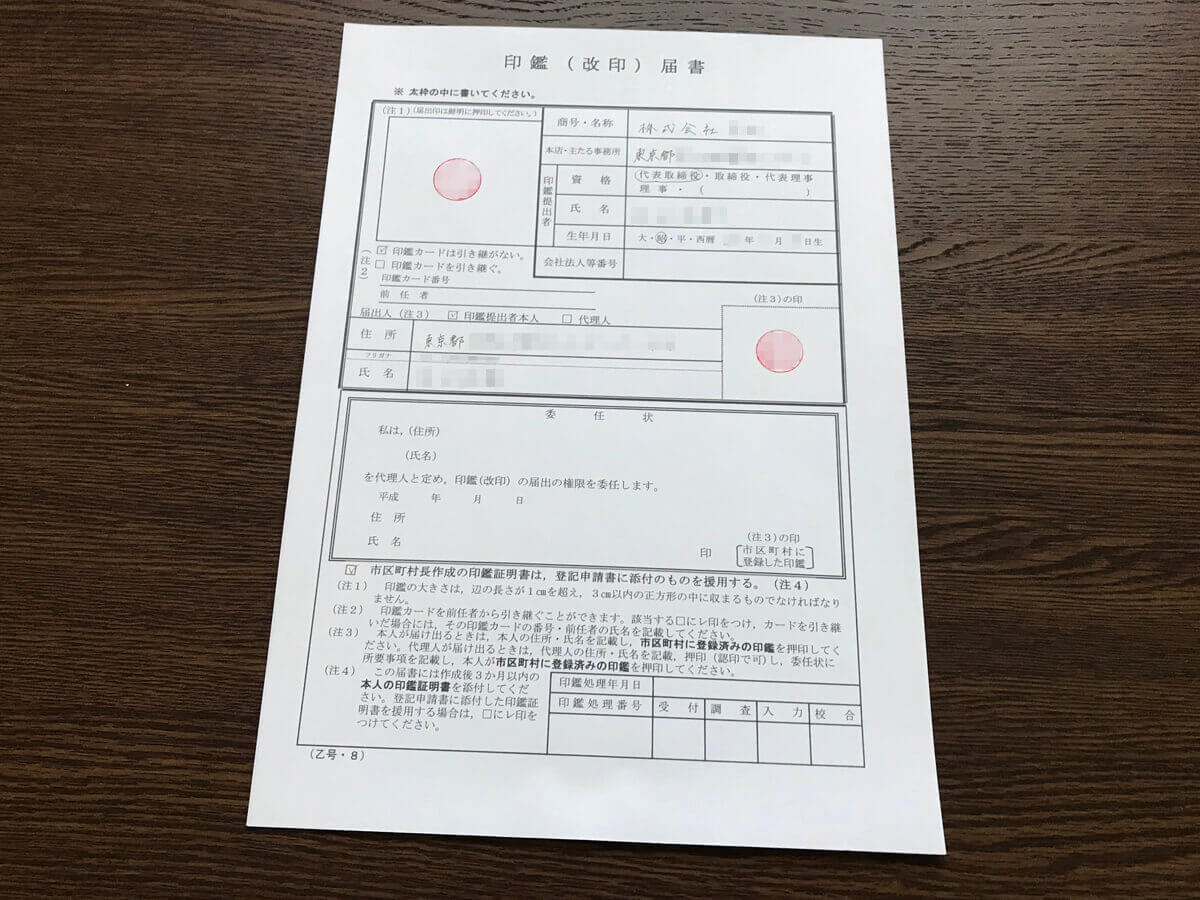

印鑑届書を作成

設立登記申請書と一緒に提出する「印鑑(改印)届書」の様式を法務局の登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書等の交付請求書の様式からダウンロードして作成しました。

設立後に印鑑証明書を取得すると分かりますが、印影がそのまま法務局のコンピュータに登録されるので鮮明に押す!

- 左上(注1)に会社の代表印

- 「印鑑カードは引き継がない」にチェック

- 会社法人番号は空欄のままで大丈夫

- 右中(注3)に実印

それから、「市区町村長作成の印鑑証明書は、設立登記申請書に添付のものを援用する。(注4)」のチェックするのを忘れずに。忘れると、印鑑登録証明書がもう1枚必要になってしまうかもしれません。